Cristina Híjar González

Cenidiap/INBAL

El 8 de noviembre de 2024 se presentó el nuevo libro de Arnulfo Aquino, Generación 65. Grupo Mira, en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca. Comparto mi presentación.

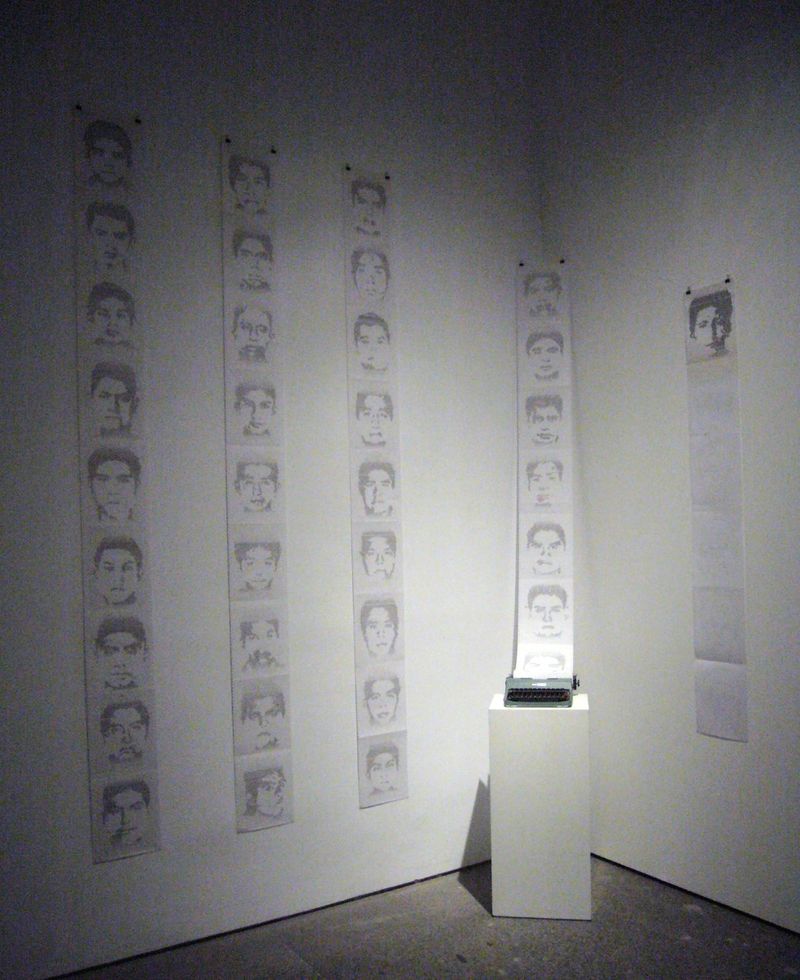

Cómo se agradece la responsabilidad memoriosa asumida por quienes formaron la Generación 65 y, luego, el Grupo Mira, al dar cuenta, de manera tan precisa, tan exhaustiva y tan sabrosa, de los tiempos vividos.

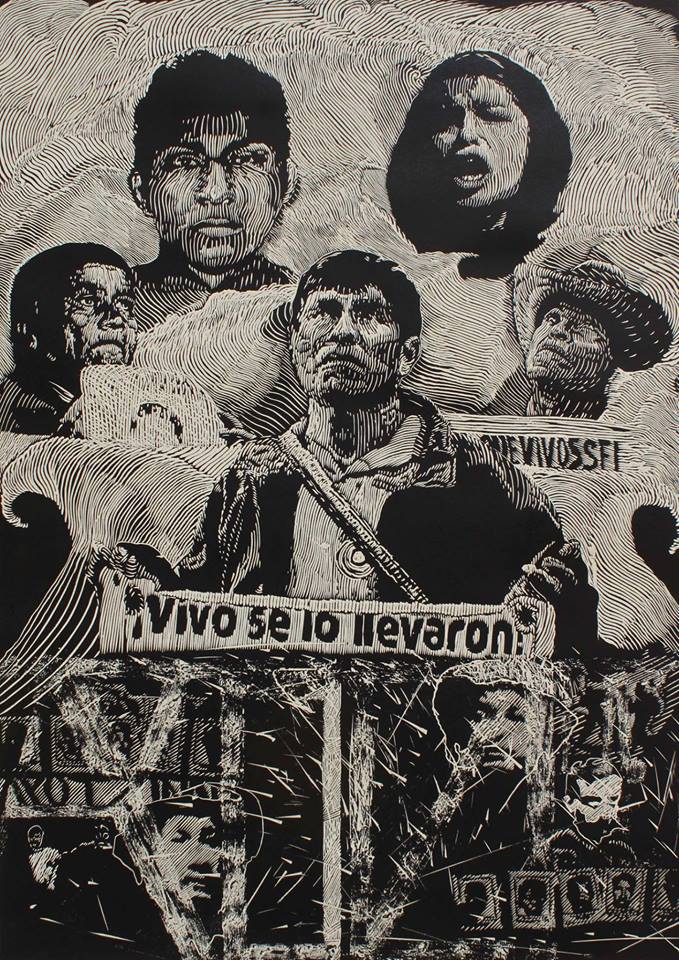

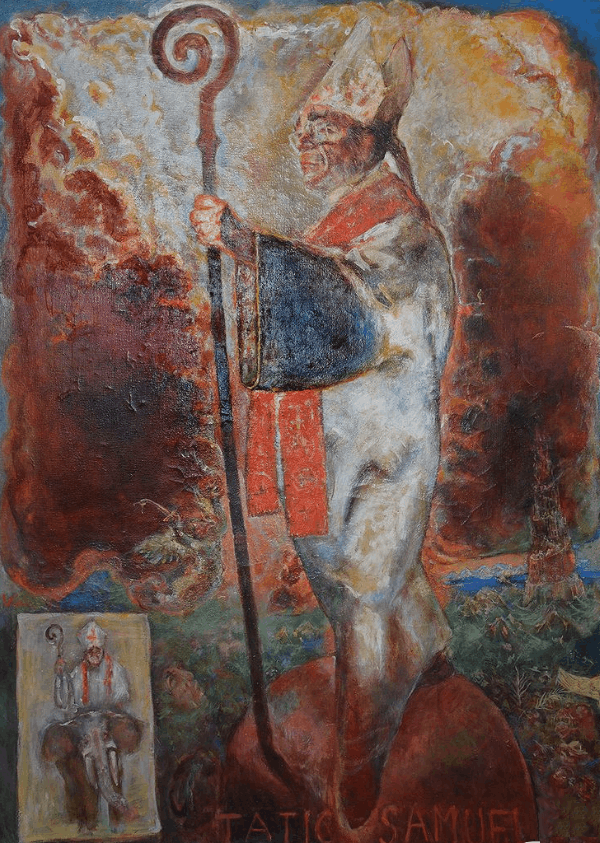

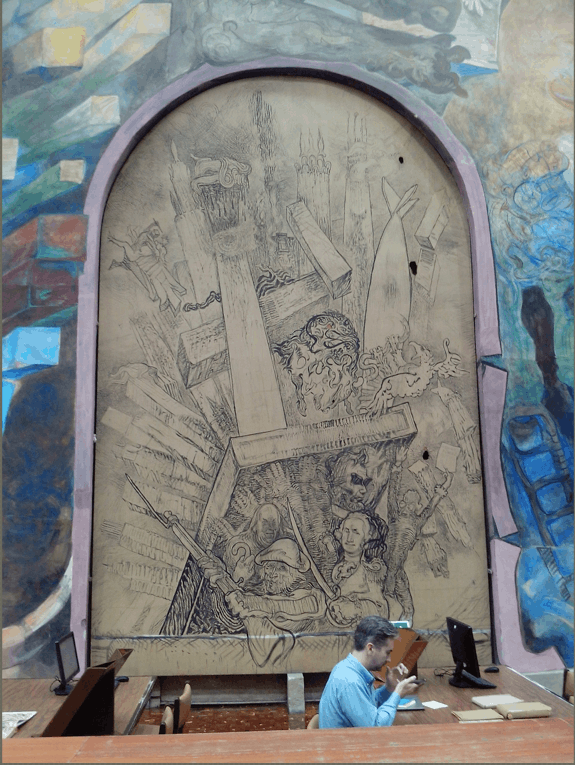

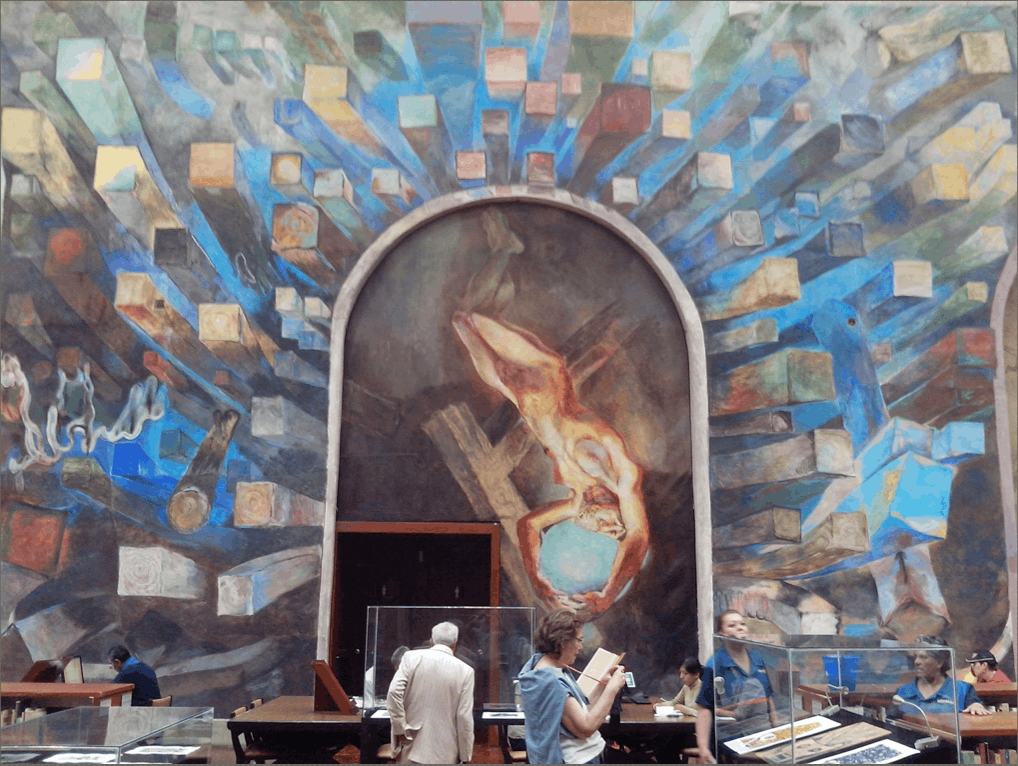

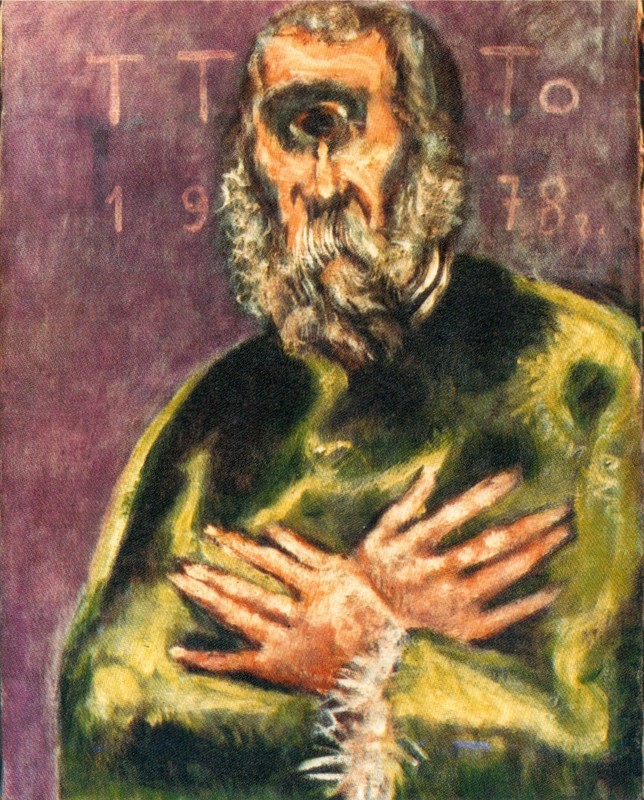

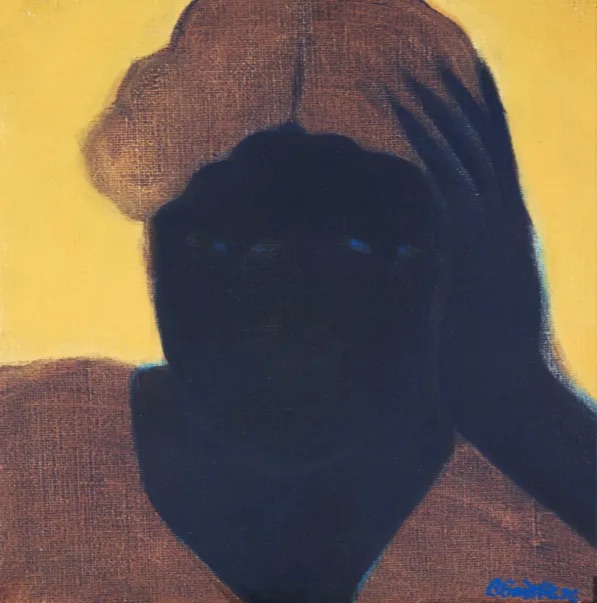

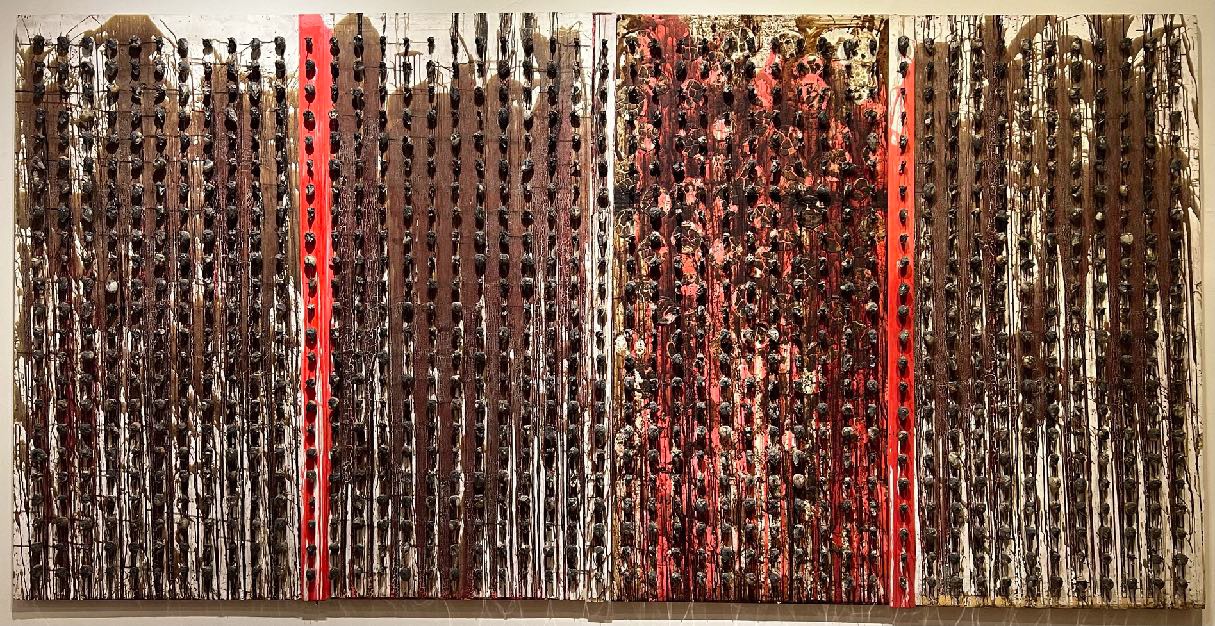

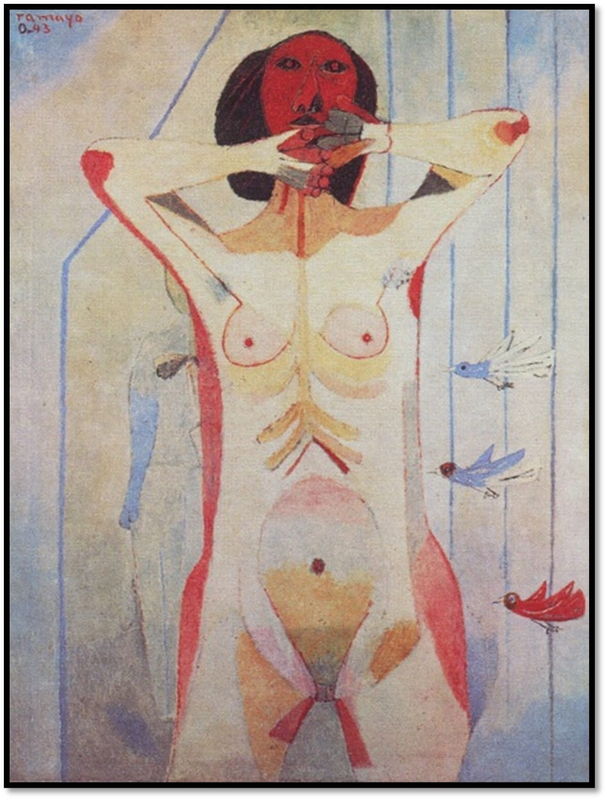

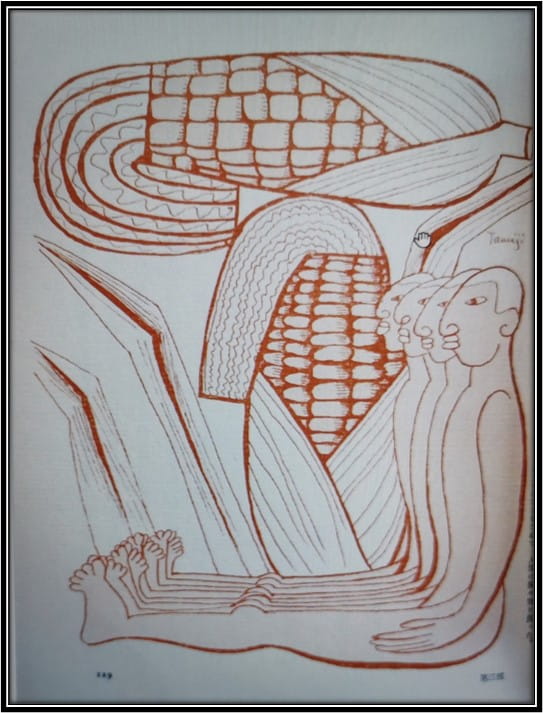

Ya conocíamos de sus capacidades como historiadores y documentalistas excepcionales con sus valiosas publicaciones anteriores, en particular de Arnulfo Aquino, no solo con las del 68 sino con Imágenes épicas en el México contemporáneo e Imágenes de rebelión y resistencia. Oaxaca 2006, ambas de 2011. Todas son contribuciones de primera mano para la historia del arte en México y para alimentar la memoria histórica necesaria.

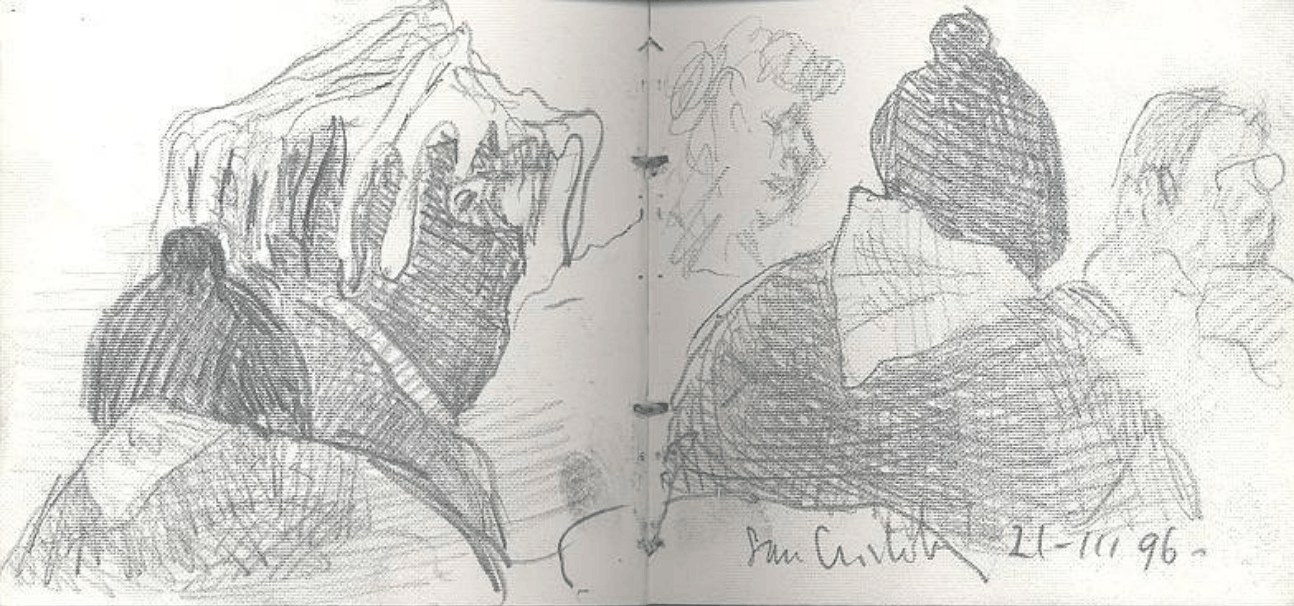

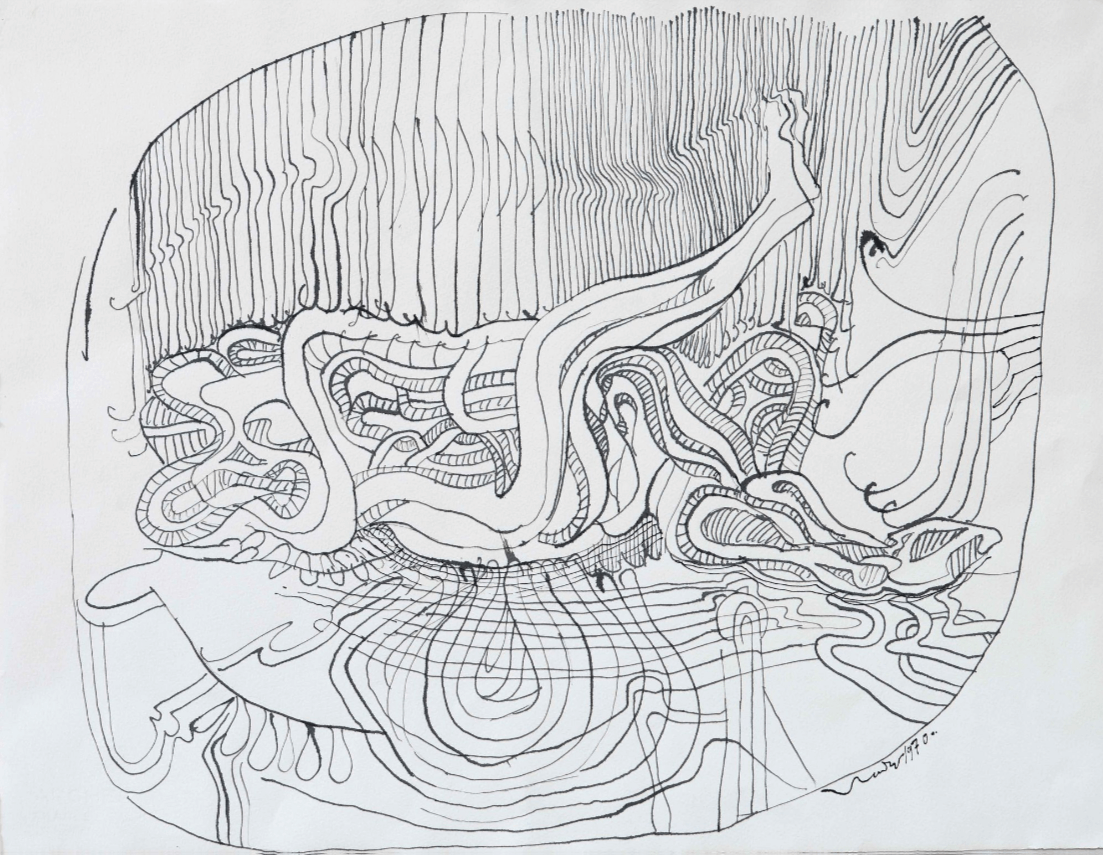

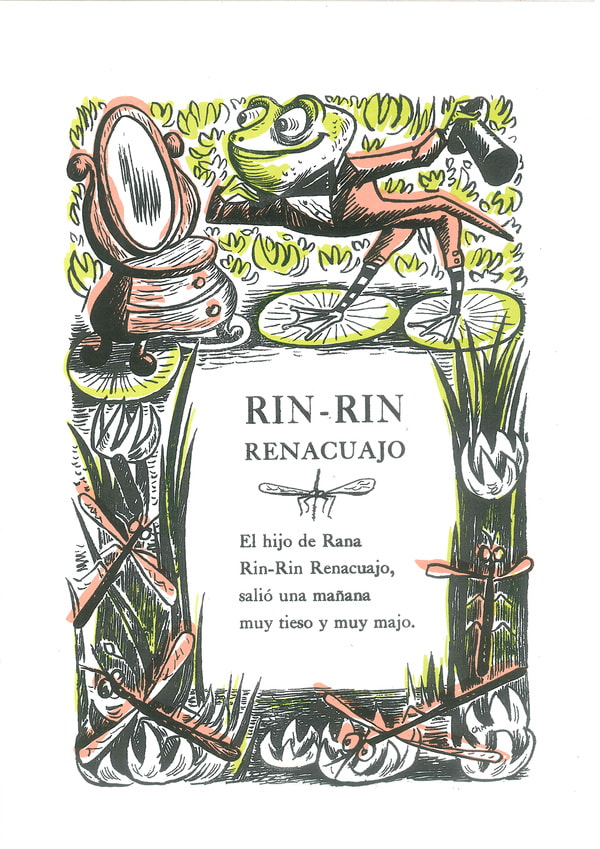

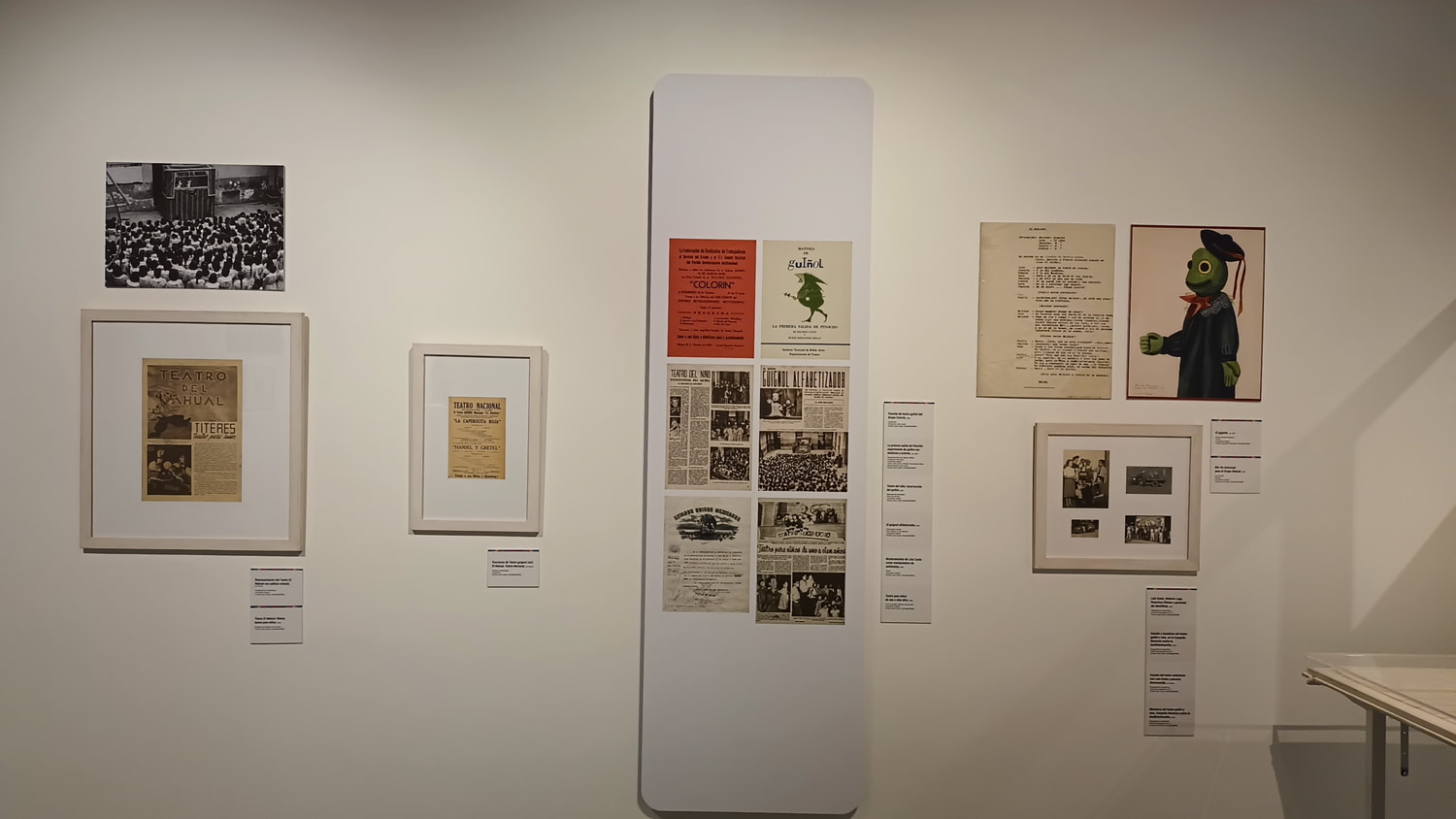

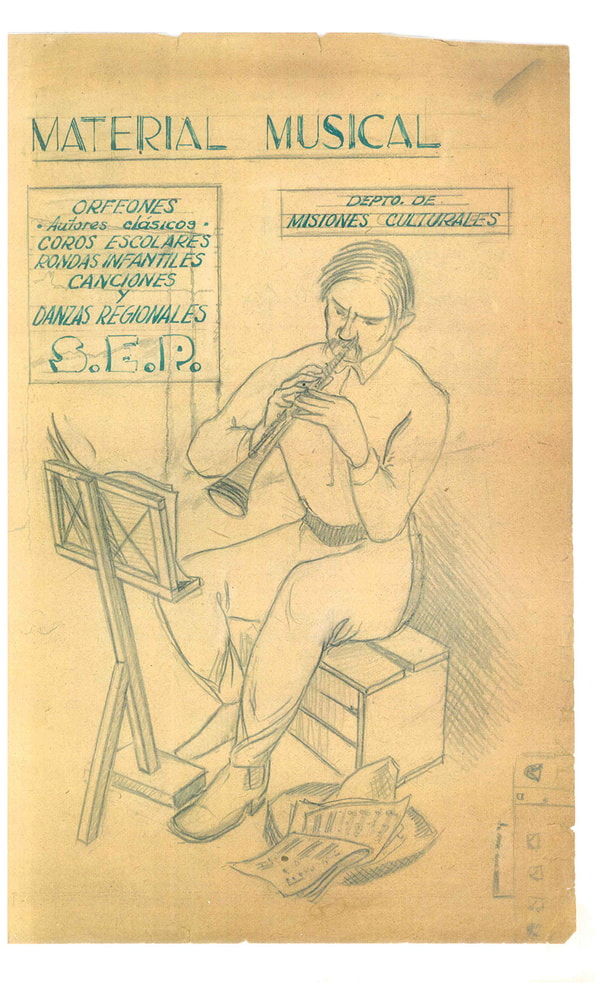

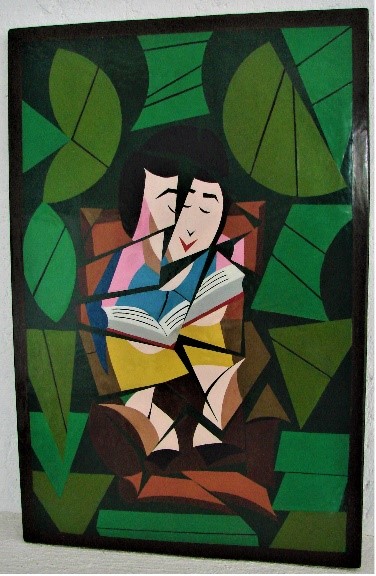

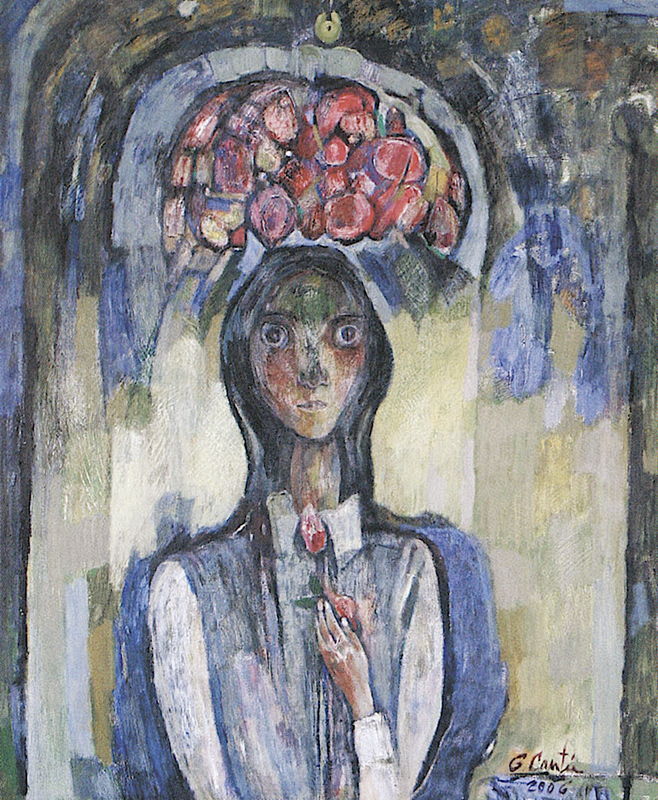

En este libro se tejen varios géneros, en particular el testimonio y la crónica para construir el relato historiográfico. Los testimonios, trabajados en excelentes textos de Aquino, Jorge Pérez Vega y Eduardo Garduño, como los dedicados al Baile de Máscaras en San Carlos, se entrelazan con los escritos contextuales y se enriquecen con la profusa inclusión de imágenes de recortes de prensa, fotografías de los protagonistas y de sus trabajos; documentos y testimonios visuales de momentos clave para aproximarnos al entorno de lo vivido en aquellos años de revueltas. De esta manera, sustentan y construyen las genealogías necesarias, las descripciones precisas, los trabajos enfrentados. Sus voces, incluidos los textos finales, aparecen no como una irrupción de pura subjetividad, sino como contribuciones críticas que dan cuenta de la complejidad histórica, todo reunido y organizado en un muy buen diseño editorial, lo que fortalece y otorga un valor de verdad a sus figuras, individuales y colectivas, que los sitúa en la batalla.

Continuar Leyendo →

Español

Español English

English